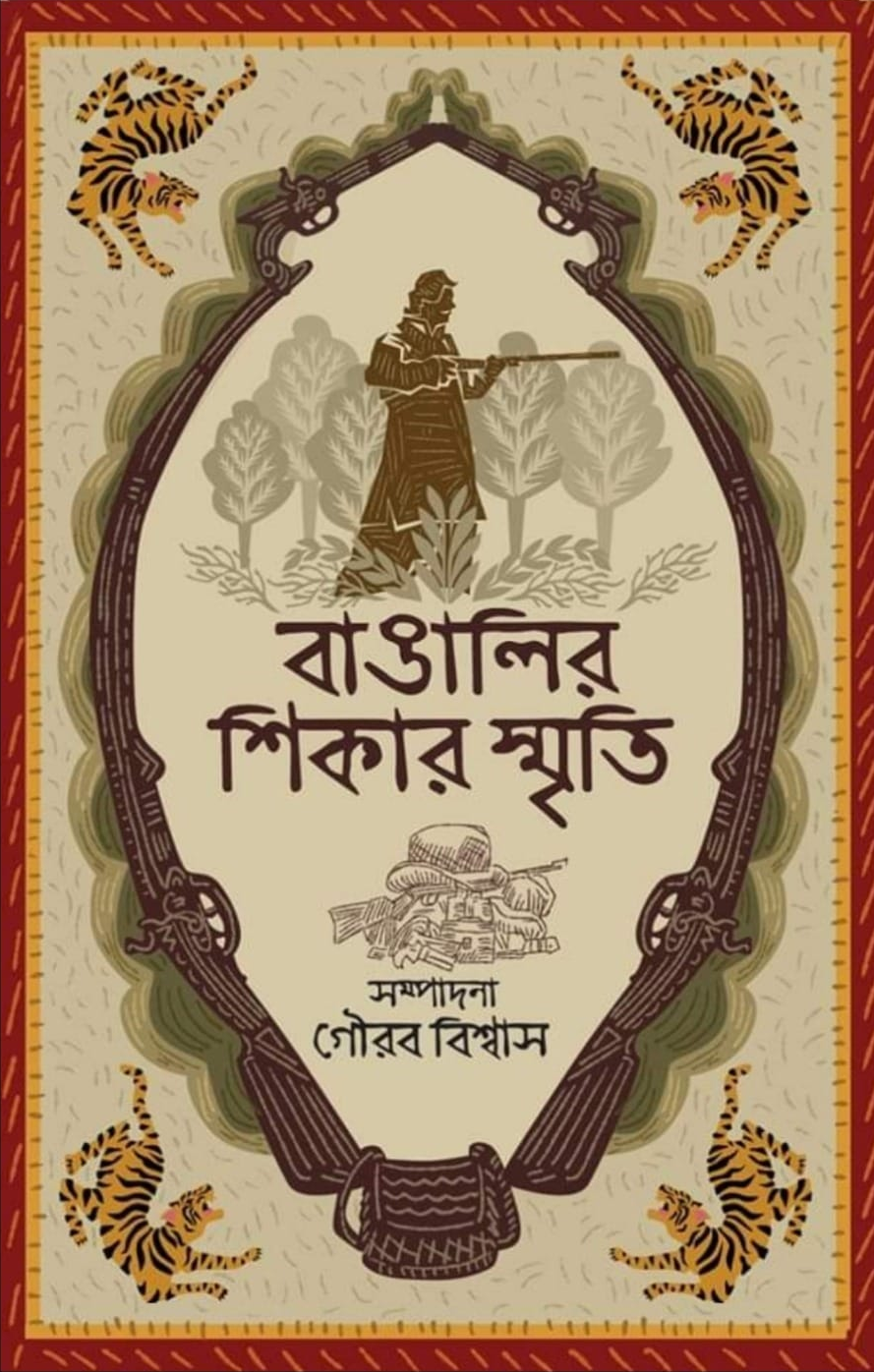

বাংলায় স্মৃতির পেশা ও পেশাজীবীরা ১

বাংলায় স্মৃতির পেশা ও পেশাজীবীরা ১

সম্পাদনা : সুজন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : সুলিপ্ত মণ্ডল

অলংকরণ : অদ্বয় দত্ত

* অমিতাভ বচ্চনের দেশের লোক - দীপক দাস

বাড়ি বাড়ি লম্ফের নানা প্রকারভেদ ছিল। লম্ফ দিয়ে চেনা যেত বাড়ির আর্থিক পরিস্থিতি। যাদের অবস্থা ভাল তাদের পিতলের লম্ফ। এ লম্ফেরও নানা প্রকার। কোনওটা গোল। কোনওটা লম্বাটে, সুদৃশ্য ছাঁদের দীপদান। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে টিনের বা কর্কেটের লম্ফ। যাদের অবস্থা আরও খারাপ তারা ওষুধের বা অন্য কিছুর কাচের শিশিতে পলতে লাগিয়ে লম্ফ বানিয়ে নিত। লম্ফের স্থান সাধারণত দাওয়ায়। গোয়ালঘরে। বা উঠোনের কাঠের উনুনশালের কাছে। এর কারণ বোধহয় লম্ফের ধোঁয়া। হারিকেনের থেকে একটু বেশি ধোঁয়া বেরত লম্ফ থেকে। তাতে ঘরে ঝুল জমত। তাই ঘরে ঠাঁই হতো না লম্ফের।

কল থাকলে বিকল হবেই। হারিকেনের তো কল-ই ছিল। কলকা বলতাম আমরা। পলতে বাড়ানো কমানোর কল। সেটা বিগড়ে যেত। কারও পলতে বাড়ানো কমানো যেত না। প্রয়োজন না থাকলে হারিকেনের আলো মৃদু করা হতো পলতে কমিয়ে। তাতে কেরোসিন বাঁচত। কল খারাপ হলে বাড়াতে কমাতে গিয়ে হারিকেনের নীচের তেলের ডাব্বায় সেঁধিয়ে যেত পলতে। তা বার করা এবং পুনঃস্থাপন ছিল ঝক্কির। কোনও হারিকেনের কাচ লাগানো যেত না। খাপ আলগা হয়ে ঢলঢল করত। আর হারিকেন, লম্ফ নির্বিশেষে তেল চোঁয়ানোর রোগে ধরত বয়সকালে। মানে ব্যবহারে জীর্ণ হলে। তেল চোঁয়ানো হারিকেন বড় অস্বস্তিকর। গন্ধ ছড়ায়। চাটাই নোংরা করে। চাটাইয়ের তেল পড়া জায়গায় বসে পড়লে প্যান্টে গন্ধ। হাত পড়লে খাওয়ার সময়ে অসুবিধে। আর বই ঠেকে গেলে ব্যাগময়। পরদিন স্কুলে বন্ধুদের কাছে গন্ধগোকুল হওয়ার আশঙ্কা। তেল পড়া হারিকেন নিয়ে পড়তে গেলে টিউশনের স্যারেরাও ক্ষেপে যেতেন। সারাতেই হতো। ইস্কুলের বারান্দার মানুষটার কাজ জমত ভালোই। সারাদিন বসে বসে নানা ধরনের দীপদান সারাতেন মানুষটা। আর ওর স্ত্রী বাড়ি বাড়ি ঘুরে হারিকেন, লম্ফ জোগাড় করে আনতেন।

অ্যালুমিনিয়ামের তৈজসপত্রও সারাতেন তিনি। গ্রামে তখন স্টিলের বাসনপত্রের তত চল হয়নি। ধান জ্বাল দেওয়ার, ভাত রান্নার, জল গরম করার হাঁড়ি বাড়িতে বাড়িতে। আর থাকত সসপান, বাটি, গেলাস।

ইস্কুলে একটু আগেভাগেই পৌঁছতাম। শুরুর ঘণ্টা পড়ার আগে ভদ্রলোকের সারাই করা দেখতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বাড়ির বড়রা অনেক চেষ্টা করেও দীপদানের যে সব রোগ সারাতে পারত না সেগুলো অনায়াসে সারিয়ে দিতেন মানুষটা। দাঁড়াতে দাঁড়াতে একটু একটু করে সাহস হচ্ছিল। সাহস থেকেই একদিন জিজ্ঞাসা করা, ‘‘কোথায় বাড়ি তোমাদের?’’ ভদ্রলোক বোধহয় একটু একটু বাংলা জানতেন। না হলে গ্রামে কাজ করতে পারতেন না। আমাদের হিন্দি বলার কোনও প্রশ্ন নেই। গ্রামের লোকেদের হিন্দিও তথৈবচ। মানুষটা আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, ইলাহাবাদ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র আমাদের কাছে তখন ইলাহাবাদ, ইম্ফল একই। বাংলার বাইরে এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম। ফলে উল্লেখযোগ্য কিছু মনে হয়নি।

মনে হয়েছিল এক বা দু’দিন পরে। প্রসঙ্গ ভুলেছি সাড়ে তিন দশক পরে। এটুকু মনে আছে, ভদ্রলোক বলেছিলেন, তাদের বাড়ির কাছে অমিতাভ বচ্চনের বাড়ি। প্রাথমিক স্কুলে পড়লেও বচ্চনকে চেনা হয়ে গিয়েছিল। কাকার বাড়ির ক্যাসেটে, বাড়িতে মাঝে মাঝে আসা খবরের কাগজে, বড়দের মুখের আলোচনায় সিনেমা জগতের সঙ্গে পরিচয় ঘটে গিয়েছিল। বচ্চন, ধর্মেন্দ্র, জিতেন্দ্র, রেখা, শ্রীদেবী, জয়াপ্রদা পরিচিত মুখ। আগ্রহ, আকর্ষণও ছিল। তাঁরা সব মায়াবি জগতের বাসিন্দা। সেই রকম কারও বাড়ির কাছে থাকে এরা! উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘‘দেখেছো?’’ ভদ্রলোক বলেছিলেন, ‘‘এখন তো বোম্বেতে থাকে। মাঝে মাঝে আসে।’’ বাড়ি ছেড়ে কেন বোম্বেতে থাকে! আশ্চর্য হয়েছিলাম!

* ডাকঘরের হরকরা - উৎপল চক্রবর্তী

আঠারো শতকের শেষ থেকেই ডাক রানারের নিয়োগকে কেন্দ্র করে কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে সচেতন পদক্ষেপ রাখতে লক্ষ করা যায়। এই সময় প্রায় সর্বত্রই পোস্টমাস্টার এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের পক্ষ থেকে স্থানীয় কৃষকদের কাছে রানার হিসেবে কাজ করার জন্য আবেদন রাখা হয়।

ঐতিহ্যগতভাবে যারা গ্রাম সমাজের ভিত্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিল, সমাজের নিম্নস্তরের সেই সামাজিক শ্রেণি থেকেই ডাক রানার হিসেবে নিয়োগ করা হতো। যদিও সরকারি আধিকারিকদের পক্ষ থেকে উদারনৈতিক নীতির মাধ্যমেই নিয়োগ প্রক্রিয়ার কথা বলা হত, বাস্তবে অবশ্য কোম্পানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য রানার পদে যোগ দিতে বাধ্য করা হতো।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগের সরকারি চিঠিপত্রে পোস্টাল কর্তৃপক্ষকে সাধারণত সুস্থ, সবল এবং সক্রিয় ব্যক্তিদেরই এই চাকরিতে নিয়োগ করার কথা বলা হয়। নিয়োগের সময় ডাক রানারদের কানে মন্ত্রগুপ্তির মত প্রবেশ করানো হতো যে তারা কোম্পানির রানার। এর অন্যতম প্রধান কারণ তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা এবং কোম্পানি এলাকার বাইরেও তাদের কাজের উৎসাহ বৃদ্ধি করা।

ক্রমশ ডাক রানারদের নিজেদের প্রাপ্য নিয়ে সরব হতে দেখা যায়। কারণ ততদিনে কোনো কোনো ডাক সড়কে, বিশেষ করে জঙ্গলের পথগুলিতে ডাক হরকরাদের একছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কোম্পানির পক্ষে এদের পরিবর্তন করে নতুন ব্যক্তিকে নিয়োগ করাও অসম্ভব ছিল। কারণ নতুনভাবে নিযুক্ত রানারদেরকে অভিজ্ঞরা নানা ধরনের ভীতি প্রদান করত যার ফলে কোম্পানির পক্ষে নতুন লোক নিয়োগ করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। কোথাও কোথাও ডাক রানারদের ধর্মঘট কোম্পানির ডাক ব্যবস্থাকে সাময়িকভাবে অচল করে দিয়েছিল। ক্রমশ কোম্পানির পক্ষ থেকে অভিজ্ঞ এবং পোক্ত রানারদের বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার একটা প্রবণতা এসেছিল উনিশ শতকের প্রথম ভাগের শেষ দিকে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের প্রথম দিকে বিশেষ করে মহাবিদ্রোহের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে এজেন্সির মাধ্যমে ডাক রানার নিয়োগের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই এজেন্সিরা 'ডাক মুন্সী' নামে পরিচিত ছিল, যারা রানার সরবরাহের মাধ্যমে প্রভূত মুনাফা অর্জন করত। ডাক রানারদের দৌড়ের গতি নিয়ে এই ডাক এজেন্সির সঙ্গে কোম্পানির নানা ধরনের অশান্তি প্রায় লেগেই থাকতো। কোম্পানির পক্ষ থেকে ডাক রানারদের গড় গতি ঘন্টায় ৫-৬ মাইল হিসেবে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে ডাক এজেন্সিদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, এই গতি সুনিশ্চিত করা সম্ভব শুধুমাত্র ভালো আবহাওয়া এবং ডাক সড়কের অনুকূল অবস্থার উপর। অন্যদিকে বহন করা ডাকের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও এই গতি অব্যাহত রাখা সম্ভব হতো না। এ নিয়ে উনিশ শতকের বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের অশান্তির সংবাদ পাওয়া যায়।

অন্যদিকে সরকারিভাবে রানারদের যে পারিশ্রমিক দেওয়া হতো, এজেন্সির পক্ষ থেকে সেই অর্থ রানারদের দেওয়া হতো না। ফলে একদিকে রানাররা তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হতো, অন্যদিকে ঠিকাদার ক্রমশ তার মুনাফা বৃদ্ধি করত। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ডাক রানারদের পক্ষ থেকে রংপুর এবং ভাগলপুরের পোস্টমাস্টারের কাছে দেওয়া দুটি অভিযোগ পত্র থেকে ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে রানারদের অভিযোগের একটা ধারণা পাওয়া যায়। উভয় আবেদনেই বলা হয়েছিল, তারা তাদের শ্রমের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ঠিকাদাররা অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করে, বিষয়টি ক্রমশ ডাকঘরের সীমানা পার হয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এলাকায় প্রবেশ করেছিল।

লক্ষ করলে দেখা যাবে ডাক রানারদের গতি এবং পারিশ্রমিককে কেন্দ্র করে বিরোধ সারা ভারতবর্ষ জুড়েই কোম্পানির শাসন পার হয়ে মহারানীর শাসনেও প্রবেশ করেছিল। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো কোম্পানির বিরুদ্ধে রানারদের নিজেদের সংগঠিত হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এজেন্সি প্রথা। কারণ কোম্পানির পক্ষ থেকে সব সময়ই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এজেন্সির মাধ্যমে রানার নিয়োগের উপর। ফলে রানারের গতি, পথের প্রতিবন্ধকতা এবং পারিশ্রমিক - এই সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে উপনিবেশ শাসকের সঙ্গে দর-কষাকষি হয়েছে এজেন্সির - ডাক হরকরার নয়।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের পোস্ট অফিস আইন ডাক ব্যবস্থায় অনেকগুলি সংস্কার সাধন করেছিল। ওই শতকের মাঝামাঝি সময়ে রেলওয়ে মেল সার্ভিস বহু দূরবর্তী এলাকায় ডাক যোগাযোগ সুনিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে এই শতকেই টেলিগ্রাম ব্যবস্থা ডাক যোগাযোগে নতুন যুগের সূচনা করেছিল। ফলে সারা দেশের দুর্গম পার্বত্য এলাকায়, যেখানে রেল যোগাযোগ স্থাপন করা যায়নি, এমনকি বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়েও, একমাত্র সেখানেই বিচ্ছিন্নভাবে ডাক হরকরার অস্তিত্ব বজায় ছিল।

* বিয়ে গাউনি থেকে মিরাশিন - মীর রাকেশ রৌশান

‘তখন খুব ছোটো। নানি আমার শরীরে সর্ষের তেল মাখাতে মাখাতে গাইছেন-'কে আমার রসিক নাগর, আমার আপেলের বাগানে এসেছে? কে আমার রসিক নাগর...'। শুনে তো আমি হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার মতন। নানিকে জিজ্ঞাসা করলাম- 'নানি অ্যা কি গান গাহাইছেন গো?' নানি বললেন-'এইটো হলো বিহ্যার গীদ, বুঝল্যা ভাই? তুমার যখন বিহ্যা হবে তখুন তুমার গায়ে হলদি-ত্যাল মাখাবো আর গান গাহাবো। আর বড়ো সাউনবক্স ভাড়া করে লিয়ে এসে ড্যান্সও দিবো কিন্ত'। শুনে তো আমার মুখ লজ্জায় লাল। মা মারা যাওয়ার পর এক বিধবা নিরক্ষরা নারীর কাছে আমার বেড়ে ওঠা। তাঁর থেকে শেখাও অনেক কিছু।

নানীর সাহচর্যে থেকেই কীনা জানিনা বিয়ের গীত, বিয়ে গাউনি শব্দগুলো শুনলে ছোটোবেলার মায়া মাখানো এক টান টের পাই ভেতর থেকে। সে মায়ার টানে পরবর্তী সময়েও বহু বিয়ে গাউনি শিল্পীদের কাছ থেকে দেখা এবং সাহচর্য পাওয়াও। রসিদা বিবি, সাইরা বিবি, লাইলা বিবি কত নাম...। তাঁদের থেকে শোনা বিয়ে গাউনি, মিরাশিন পেশা নিয়ে কত নতুন-পুরোনো গল্প। স্মৃতি।

পশ্চিমবঙ্গের যে অঞ্চলটিতে আমাদের বাস সেটি মুর্শিদাবাদের ভাগিরথী নদীর পশ্চিমপাড়। মহকুমা কান্দী। এক কথায় রাঢ় বাংলা। ফলত কথ্য রাঢ়ী উপভাষার ব্যবহার এতদঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বিয়ের গীত, বিয়ে গাউনি, মিরাশিন পেশা শুধুমাত্র এ অঞ্চলের বাঙালি মুসলমান পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, মালদা সহ তার ব্যপ্তি উত্তরে আসাম, ত্রিপুরা থেকে দক্ষিণে সুন্দরবন এবং পূর্বে বর্তমান বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটি থেকে পশ্চিমে বিহারের পূর্নিয়া অঞ্চল পর্যন্ত। একটা সময় ছিল যখন গীত ছাড়া আর্থিকভাবে সচ্ছল মুসলমান গেরস্থবাড়িতে বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠান কল্পনা করা যেত না। বিয়ের অনুষ্ঠানবাড়িতে দেখা যেত এক ঘরে কনে সেজেগুজে ফুল দিয়ে সাজানো জলচৌকির উপরে সমবয়েসী আত্মীয়া পরিবেষ্টিত হয়ে বসা আর সে ঘরেই একদল বিবিধ বয়েসী মহিলা বিয়ের গীত গাইছেন। গীত গাইতে গাইতে নিজেদের ভঙ্গীমায় নাচতেনও তাঁরা। আবার আশেপাশে উপস্থিত বাড়ির মধ্যবয়েসী আত্মীয়ারাও তাঁদের গীতের তালে তালে নাচ-গানে মেতে উঠতেন।

নানীর সাহচর্যে থেকে ছোটোবেলা থেকে প্রচুর বাড়িতে এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করেছি। পাড়ায় অথবা গ্রামে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান হলেই নানীর ডাক পড়তো, যদিও তিনি পেশাদার বিয়ে গাউনি ছিলেন না। আর সবসময়ই নানীর সঙ্গী আমি আর আমার বড়োবুবু। যে কোনো সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রেই যে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করা যায়, প্রতিভা আর নিরলস চর্চা সাপেক্ষে শিল্পীসত্ত্বার বিকাশ-মুসলমান সমাজ-সংস্কৃতির বিয়ের গীত ধারাটিও তার ব্যতিক্রম নয়। বাঙালি মুসলমান গৃহস্থবাড়ির অন্দরমহলের আনন্দ উদযাপন হিসেবে বিয়ের গীতের উদ্ভব হলেও কালক্রমে একেই পেশা হিসেবে ধারণ করে কেউ কেউ বিয়ে গাউনি শিল্পী হিসেবে বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠলেন। যে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে তাঁদের সমাদর বাড়লো। বিয়ের অনুষ্ঠানের মাসখানেক আগে থেকে ভালো শিল্পীদের বায়না করে রাখার চল প্রচলিত হলো।

কিন্তু তখনো বিয়ে গাউনি ঠিক পেশা হয়ে উঠেনি। বিয়ে গাউনিরা বিয়ের দাওয়াত-আচার অনুষ্ঠানের অঙ্গ হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু আদতে জীবিকার ক্ষেত্রে তাঁদের পরিচয় গৃহবধূ-ই। বিয়েবাড়িতে তাঁরা বিয়ের নানা স্ত্রী আচারের কাজে অংশ নেবেন, পাশাপাশিও গানও গাইবেন। বিয়েবাড়িতেই তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো। কখনো কোনো বাড়ির গৃহিনী হয়তো শাড়ি-পোশাক কিছু উপহার দিলেন। বিয়ে মিটে গেলে আবার যে যার গন্তব্যে। পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল নিরিখে এইসব শিল্পী বা শিল্পীদলের নামও আলাদা আলাদা। যেমন বর্ধমান জেলায় তাঁদের বলা হয় 'গীতগাহুনি' বা 'গীতগাউনি', বীরভূম, মালদা, মুর্শিদাবাদে তাঁরা পরিচিত 'গীত গাহিরি' নামে। আবার উত্তরবঙ্গে এই শিল্পীদের বলা হয়ে থাকে 'গীতলি' বা 'গিদালি'।

পেশা হিসেবে তার রূপায়ণ 'মিরাশিন' দলের হাত ধরে। ষাটের দশক অব্দি বর্ধিষ্ণু মুসলমান বিয়ে বাড়িতে আলকাপ, রায়বেঁশে, লেটো ইত্যাদি পুরুষপ্রধান লোকশিল্পীগোষ্ঠীর সাথে সাথে 'মিরাশিন' দলকেও বায়না করে নিয়ে আসা হতো।

বিয়ে গাউনি এবং মিরাশিন দল একই ধারার বিয়ের গীত, কাপ ইত্যাদি উপস্থাপনা করলেও তাঁদের মধ্যে সূক্ষ্ম এবং স্পষ্ট একটি পার্থক্য ছিল। মিরাশিন দলের শিল্পীরা পেশাদার শিল্পী ছিলেন এবং গ্রামবাংলার নানা জায়গায়—পারিবারির অনুষ্ঠান থেকে বারোয়ারি মঞ্চ—দুজায়গাতেই বৃহত্তর দর্শক পরিসরে তাঁরা বিয়ের গীত, কাপ ইত্যাদি পরিবেশন করতেন। এবং বিয়ের গীতের মাধ্যমেই এঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন। তবে শুধু বিয়ের অনুষ্ঠান-ই নয়। বর্ধিষ্ণু মুসলমান বাড়ির অন্যান্য অনুষ্ঠান যেমন, নাক ফুটা, কান ফুটা, খৎনা, আকিকা ইত্যাদি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানেও মিরাশিন দলের ডাক পড়তো। এককালে মুসলমান বাড়িতেও সন্তানাদি জন্মানোর পর মায়েদের টানা চল্লিশ দিন আঁতুড়ঘরে কাটাতে হতো। চল্লিশ দিন পর আঁতুড়ঘর থেকে মূল ঘরে ফিরে আসা উপলক্ষেও অনেক পরিবারে আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। সেসব অনুষ্ঠানেও মিরাশিন শিল্পীদের ডাক পড়তো।

* সিনেমাওয়ালা - দেবাঞ্জন বাগচী

মইনুদ্দিন শেখ ওরফে মানু-র পূর্বপুরুষরা এ শহরের পুরোনো বাসিন্দা হলেও আর্থিকভাবে তারা অত শক্তিশালী ছিল না। বাবা ছিলেন এক স্কুলের হেডমাস্টার। কলকাতায় রসায়ন নিয়ে পড়ছিল মানু। পড়তে পড়তে টাকা জমিয়ে সিনেমা সে-ও দেখতো, ইচ্ছাও হয়েছিল নির্দেশক হওয়ার। ঘটনাচক্রে রক্ষণশীল বাড়ির নাস্তিক ছেলে হলো পলাতক অতিবাম রাজনৈতিক কর্মী। সাতাত্তরের পর যখন তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো, বাড়ি এসে মানু তখনও দেখল পুলিশের ভয়ে তার জন্য বাড়ির দরজা বন্ধই আছে। সঙ্গীদের অনেকেই ছাড়া পেয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তেমন কিছু না ভেবেই শহরে কাজ খুঁজতে খুঁজতে সে হাজির হলো সহপাঠীর বাবার কাছে, যাঁর পরিচয় ছিল 'রিনি'র ম্যানেজারের সঙ্গে। ম্যানেজার ছিল বারাসাতের লোক, একজন 'গেটম্যান' কাজ ছেড়ে দেওয়ায় সেই পদ ফাঁকা ছিল। জিজ্ঞেস করেছিলেন কলকাতায় পড়তে তো, তা এখানে কাজ করতে এলে কেন?

মানু অতীত গোপন করে বলেছিল, বাড়িতে আর খাওয়া যাবে না বসে। মাসকয়েক অন্তত রেখে দেখুন, আপনি পস্তাবেন না।

একশো কুড়ি টাকা পঁচিশ পয়সা মাইনের চুক্তিতে কর্মজীবন শুরু হল মানু শেখের। সিনেমা হলের গেটম্যানের কাজটা আপাতদৃষ্টিতে সহজ হলেও, ততটা সহজ ছিল না। হলের গেট দিয়ে অনেক সময়েই হয়তো দশজনের টিকিট কেটে এগারোজন ঢুকে পড়তো বা হাফটাইমে টিকিট না কেটে লোকজন ঢুকে পড়তো। যখন প্রচুর মানুষ একসঙ্গে কয়েক মিনিটের মধ্যে সিনেমা হলে ঢোকার চেষ্টা করছেন, তখন এদের আটকানো কঠিন হয়। মানুর কড়া নজরদারিতে সেসব বন্ধ হয়। কিছুদিনের মধ্যেই মানু আবিষ্কার করে সপ্তাহের শেষ দুই দিন, অর্থাৎ বুধ ও বৃহস্পতিবার কিছু লোকের আনাগোনা হয় যারা টিকিট কাটেনি। সোজা মানুর কাছে এসে টিকিটের অর্ধেক মূল্য হাতে গুঁজে ঢুকতে চায়, সে তাদের ভাগিয়ে দিত। একদিন দেখল এই লোকগুলোর কয়েকজনই আবার ওপাশে বিশুর গেট দিয়ে ঢুকে পড়ছে। বিশুর সঙ্গে সম্পর্ক ভালোই, এই ব্যাপারটা বিরক্তিকর হলেও ওপাশের গেটে কী হচ্ছে তা দেখা মানুর কাজ নয়। এটা ভেবেই দিন চলছিল, তবে মনটা খিঁচড়ে গিয়েছিল প্রথম বাদামওয়ালা সত্য আর চপওয়ালা তুষারের কথা শুনে। এরা সিনেমা হল মালিককে মাসে দশ টাকা ভাড়া দিয়ে হলের বাইরে ও হাফটাইমে হলের ভেতরে চপ-বাদাম বিক্রি করতো। তুষারের চিংড়ির চপের শহরে সুনামও ছিল। একদিন শো চলাকালীন তারা বলল, অন্য গেটম্যানরা আর লাইটম্যানরা নাকি মাইনের তিনগুণ উপরি আয় করে। সে পথে মানু পা না বাড়ানোয় তারা অখুশি। এসব করে নাকি ভালো উপরি আয় হয়, প্রতিদিন প্রায় কুড়ি- তিরিশ টাকা তো বটেই!

এই দ্বন্দ্ব বেশিদিন চলেনি, অবশেষে একদিন টনক নড়ল ম্যানেজারের। শো চলাকালীন দর্শক গুণে দেখা গেল টিকিট বিক্রির চেয়ে সাঁইত্রিশজন দর্শক বেশি। তারা যে যে গেটম্যানের গেটের কাছে বসে, সবাইকে মুচলেকা দিয়ে চাকরি বাঁচাতে হলো। মানুর গেটের আশপাশে সবারই টিকিট ছিল। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই মানু ঠিকাকর্মী থেকে হয়ে গেল স্থায়ীকর্মী, নতুন পদের নাম 'লাইটম্যান'। তার দায়িত্ব গেট থেকে দর্শকদের সিটে বসানো, সিনেমা চলাকালীন মানুষকে বিড়ি-সিগারেট খাওয়া থেকে আটকানো, একপাশে আলাদা করা 'লেডিজ সিট'-এর দিকে নজর রাখা, যাতে তাঁদের কেউ বিরক্ত না করে। রাজনৈতিক জীবন মানুকে নির্ভীক করে দিয়েছিল, আর বছর কয়েক আগেও তো শহরের গুন্ডারাই মানুদের ভয় পেতো। হাটে বাজারে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে ভালো কথাও বলতে পারত। তাই শো চলাকালীন লোকজনের মাস্তানি বা অশান্তি দমন করা ছিল, ব্যারিটোন সম্পন্ন মানুর বাঁ-হাতের কাজ।

* গোচারক রাখাল - তন্ময় পাঠক

আমাদের ঊষাকালে পাঠশালে গিয়ে চোখ ফুটতেই পড়েছিলাম, ‘রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে’। এবং ভেবেছিলাম রাখাল বুঝি বাগালটির নাম। কারণ চোখের সামনে প্রতিদিনই দেখি আমাদের বাড়ির বাগাল, তার নাম বদনা, গোয়াল থেকে ‘চরা’ গরুদের বের করে ছিপটি তুলে ‘হুই হাই’ আওয়াজ করতে করতে মোরামের রাস্তা ধরে অনেকখানি গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে খালপাড়ের পথ ধরে। তারপর খাল পেরিয়ে জঙ্গলধারের ঘাসে ঢাকা পতিত জমিতে তাদের চরতে ছেড়ে দেয়। আসার পথে কোনো গরু যাতে ফসলভরা মাঠে নেমে না পড়ে সেদিকে তার খর নজর থাকে।

গরু দু-রকম। চরা গরু আর বাঁধা গরু। হেলে (হালের গরু, খাসি করা বলদ) আর দুগ্ধবতী গাই হলো বাঁধা গরু। তাদের আলাদা খাতির। আলাদা গোয়ালে তাদের মুখের সামনে পুষ্টিকর খাবার ধরে দেওয়ার ব্যবস্থা। বাকি সব চরা গরু। বাগালের নজরদারির মধ্যে তারা ফসলহীন মাঠে চরে বেড়িয়ে পাকস্থলীর দু-জোড়া খোপ ভরাট করে। বাঁধা গরুকে এক লেখক যাজক গরু আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর সেই রম্যপ্রবন্ধটি থেকে খানিক উদ্ধৃতি দিলে গরুদের প্রকারভেদ এবং বাগাল তথা রাখাল বৃত্তান্তও কিছু মিলে যাবে।

ক . চরা গরু

চরা গরুর সংজ্ঞা লিখতে গেলে লিখতে হবে –-যে গরুদের গোয়ালে খাবার জোটে না, মাঠেগোঠে চরে খায় তাদের চরা গরু কয়। উদাহরণ, শরৎচন্দ্র বর্ণিত গফুরের মহেশ। বলিহারি যাই লেখকের আক্কেলকে –- মুসলমানের গরুর নাম মহেশ! নেহাত সেকাল বলে পার পেয়ে গেছেন। একালে গফুরের হাতে মহেশ বধ হলে সনাতন ধর্মের আর বাকি কিছু থাকত! গোরক্ষকরা যদি তখন স্বর্গের টিকিটটি লেখকের হাতে ধরিয়ে দিতেন তখন আপনার আমার আপত্তির কোনো হেতু থাকত কি?

যাক্ গে ওসব বাজে কথা। চরা গরুর আখ্যান শুনুন তার চেয়ে। এদের কপালে ঠিকঠাক গোয়ালও জোটে না। একচালার নীচে কোনও রকমে রাত কাটানো। দুধেলরাও চরা গরুরই জাত। দুধ তো দেয় ঢের! দু-পোয়া কি বড়জোর তিন পোয়া, তারও খানিক পালানে তুলে রাখে মাঠে গিয়ে যে যার বাচ্চাকে খাওয়াবে বলে। … তাদের বিশেষ খাতির নেই চাষিবাড়িতে। সকাল হলে তাদের দুধ দুয়ে নিয়ে অন্য সব এলেবেলে, মানে এঁড়ে-বকনা আর দু-একটা ষাঁড়ের সঙ্গে চালা থেকে বের করে দেওয়া হয়। সাধারণত একটা প্যাকাটি-সদৃশ কেলে ছেলে সরু বাঁশের লম্বা লাঠি কাঁধে সেগুলোকে স্রেফ গলার আওয়াজ দিয়ে খেদিয়ে নিয়ে যায় –- জঙ্গল থাকলে জঙ্গলের ধারে, না থাকলে পোড়ো মাঠে। বাগাল নামের এই কেলে ছেলেটির সঙ্গে জুটে যায় আমার মতো দু-চারটে পাঠশালা-ভিতুও। সেখানে গরুরা গরুর মতো চরে, আর গোশালার গুরুমশাই তার সাঙ্গপাঙ্গদের বিবিধ শিক্ষায় পারঙ্গম করে তোলে। গাছে চড়ে হিসি করা থেকে শুরু করে চুটি টেনে নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করা পর্যন্ত সেই শিক্ষার অন্তর্গত। গরুরা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে ব্যস্তসমস্ত হয়ে নিজেদের বিশাল অন্ত্র ভরাবার কাজে মগ্ন হয়ে যায় –- চার চারখানা চেম্বার ভরানো কি মুখের কথা! বাচ্চাগুলো তার মধ্যেই মাঝে মাঝে যে যার মায়ের পালানে ঢুঁ মারে, ছুটোছুটি-খুনসুটি করে বেড়ায় আর দু-একটা কচি ঘাস চেখে দেখার চেষ্টা করে যায়। কখনও কখনও হয়ত দুধ ছেড়ে দেওয়া বাছুরের মা অথবা একটি ডাঁটো বকনা বিহ্বল রবে ডেকে ওঠে। সেই ডাক শুনে চঞ্চল হয়ে ওঠে পক্ক এবং সদ্য রোঁয়া-ওঠা এঁড়েরা। বিহ্বলাকে পাল খাওয়ানোর গুরুদায়িত্ব যে তাদের কাঁধে। আর গো-পালের গুরুমশায়ের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তখন পাল খাওয়ার গুহ্য তত্ত্ব তাঁর চেলাদের কাছে ব্যাখ্যা করা। …

খ. যাজক গরু

যাজক গরু শুনে ঘাবড়ে যাবেন না। হালের বলদরাই হলেন যাজক গরু। চাষি-বাড়িতে এঁদের যত্ন-আত্তি বেশি হয়। উন্নত গোয়ালে থাকেন, পুষ্টিকর খাবার খান। সেই খাবার তাঁদের কষ্ট করে চরে খেতে হয় না, মুখের সামনে ধরে দেওয়া হয়। এই বিশেষ খাতিরের কারণ? নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেই খাতিরের কারণ পরিষ্কার হয়ে যাবে। যাজকরা সন্ন্যাসী গোত্রের মানুষ, ধর্মের মাথায় থাকেন। তাঁরা স্বেচ্ছায় নিজের বংশরক্ষার অধিকার ত্যাগ করে ঈশ্বরভজনায় রত থাকেন। বলদরাও তেমনি প্রভুর ইচ্ছায় বংশরক্ষার অধিকার রহিত হয়ে হাল ও জোয়াল যোজনায় রত থাকেন। যাজকরা মেষপালকের ন্যায় মেষদের রক্ষা করে চলেন, বলদরা লাঙলের হাল আর গাড়ির জোয়াল টেনে চাষিদের ফসল ফলিয়ে ঘরে তুলে দেন। গো-ধার্মিকদের মতে গরুর লেজ ধরে পাপীতাপী মানুষ পরপারে গিয়ে মোক্ষলাভ করে। চাষিবাসি মানুষের মোক্ষ ইহপারেই লভ্য, বছরভর দুশ্চিন্তা ও খাটুনির অন্তে নবান্নের ফসলই সেই মোক্ষ। তাই বলদই তার প্রকৃত যাজক।

....................

গোচারক রাখাল সমাজে একটি পেশাজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পৌরাণিক কাল পেরিয়ে সেই সময় থেকে যখন ভারতবর্ষ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে সর্বার্থে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কৃষিকে কেন্দ্র করেই ব্যবসাবাণিজ্য, কুটিরশিল্প এবং সমাজের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়ে চলেছে। পশুপালন লুপ্ত হয়ে যায়নি, বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু পশুপালক সমাজের অস্তিত্ব থাকলেও প্রধানত কৃষির সহায়ক হিসাবে সেটি সমাজের সর্বস্তরেই বর্তমান। বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ব্যাপক নগরায়ন এবং শিল্পায়ন সত্ত্বেও গ্রামীণ সমাজে একবিংশ শতাব্দের শুরুর দিক পর্যন্ত গোচারক রাখালদের পেশাজীবী হিসাবে অস্তিত্ব বজায় ছিল। গত শতাব্দের পঞ্চাশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সত্তরের দশকের শুরু পর্যন্ত এই রাখালদের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। বাল্যকালে বছর পাঁচেক প্রায় নিয়মিত তাদের সঙ্গে গোচারণ ক্ষেত্রে মোষের পিঠে চেপে ঘুরেছি, বাগাল বা রাখালদের সঙ্গে খেলাধুলা করেছি। সত্তরের দশকের পরও অপ্রত্যক্ষভাবে তাদের সঙ্গে বা তাদের পরিবারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। সেই প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই এই লেখার মূল অংশের রসদ। অঞ্চলভেদে এই রাখালবৃত্তান্তে কিছু হেরফের হতে পারে কিন্তু সারা বাংলায়, এমনকি সারা ভারতের গ্রামীণ সমাজে তার নির্যাস মূলত একই হবে বলে আমার বিশ্বাস।

মৈষালদের মতো রাখালি কোনো স্বতন্ত্র পেশা নয়। গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন মানুষের প্রধান পেশা কৃষিক্ষেত্রে জনমজুরি। রাখালি এই জনমজুরিরই একটা বিভাগ। অধিকাংশ ভূমিহীন মানুষ চাষের কাজে দিনমজুরি করে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন করেন। এই ব্যাপারে নিজের বাসস্থানের কাছাকাছি কাজ করাই তাঁদের প্রথম পছন্দ। সে অঞ্চলে যথেষ্ট কাজ না মিললে তাঁরা নাবাল খাটতে চলে যান বা ইটভাটায় কাজের খোঁজ করেন। নাবাল খাটার অর্থ হলো রাজ্যের উর্বর পূর্বাঞ্চলে চাষের কাজে খাটা। আমাদের অঞ্চল মেদিনীপুরের পশ্চিম প্রান্তে হলেও ঊষর লাল মাটির মধ্যিখানে নদী ও খাল দিয়ে ঘেরা কয়েকশ মৌজা নিয়ে ব্যতিক্রমী উর্বর এক অঞ্চল। ফলে তাঁদের নাবাল খাটতে যাওয়ার প্রয়োজন বিশেষ ছিল না। যারা নিজ অঞ্চলে চাষের কাজ করেন তাঁদের বেশির ভাগই জনমজুরের কাজ করেন। দিনের শেষে চাষির কাছ থেকে সেই দিনটির মজুরি হাতে বাড়ি ফেরেন। পশ্চিমবঙ্গে আশির দশকের আগে পর্যন্ত সেই মজুরি তাঁরা নগদ টাকায় পেতেন না, পেতেন সমমূল্যের ধান। এই অবস্থাটা বদলাতে শুরু করে বামফ্রন্ট এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর। সেই বদল নিয়ে বিশদ হতে গেলে রাখালি পেশা এই লেখার কেন্দ্র থেকে সরে যেতে পারে। সবাই জানেন, তবুও সংক্ষেপে বলি, ভূমিসংস্কার এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে প্রকৃত কার্যকরী করে তোলার ফল হিসাবে গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীনদের সংখ্যা কমতে থাকে, চাষের কাজ ছাড়াও পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পে কাজের সুযোগ তৈরি হয়। মজুরদের হাতেও নগদ টাকা আসতে থাকে। তারই প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে কৃষিক্ষেত্রে মজুরি হিসাবে ধানের জায়গা নিতে থাকে নগদ টাকা। তার পরেও কিছুকাল নগদ টাকার পাশাপাশি মজুরি হিসাবে ধানের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল।

রাখালি পেশাটিকে সম্যক অনুভব করতে হলে আমার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ বিগত শতকের পঞ্চাশ-ষাট দশকের সময়কালটি বেছে নেওয়াই ভালো। যে কথা দিয়ে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ শুরু করে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম সেখানেই ফিরে আসি আবার। চাষের ক্ষেতে দিনমজুরির একটি বিভাগ রাখালি। মজুর তিন রকমের – মুনিষ, মাহিন্দার বা মেন্দার এবং বাগাল বা রাখাল। মুনিষ হলেন দিনমজুর, মেন্দার এক বছরের বেতনের চুক্তিতে সম্পন্ন চাষির বাড়িতে সব ধরনের কাজ করেন। বছর শেষে তিনি সমবেতনে বা বর্ধিত বেতনে আরও এক বছরের জন্য চুক্তি নবীকরণ করতে পারেন বা অন্য গৃহস্থের কাজে নিযুক্ত হতে পারেন। এই চুক্তি লিখিত কিছু নয়, পুরোটাই মৌখিক এবং সাধারণত কোনো পক্ষই চুক্তির খেলাপ করেন না। রাখালি হলো মেন্দার হওয়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষানবিশি। রাখালির স্থায়িত্ব বালককাল থেকে কিশোরকাল পর্যন্ত। তারাও এক বছরের চুক্তিতে চাষির বাড়িতে নিযুক্ত হয়। সব সম্পন্ন চাষির বাড়িতেই বেশ কিছু গরু-মোষ থাকে। রাখালের কাজ তাদের মধ্যে চারণযোগ্যদের চারণক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চরিয়ে আনা। এই সব গরুমোষের মধ্যে কারা চারণযোগ্য, কারা নয় – সে কথা তো প্রথমেই মজার ছলে উল্লেখ করেছি। সেখানে বর্ণিত যাজক গরুদের দায়িত্ব রাখালের নয়, মেন্দারের।

জেগে রয় একাকী মৃতদের ভিড়ে - গৌরব বিশ্বাস

'গোরস্থানের গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই বেগুন ভাজার গন্ধ নাকে এসেছিল। গোরস্থানে ঘ্রাণেন ভোজনংয়ের অর্থ, মৃত ও জীবিতের সহাবস্থান। এক বয়স্কা মহিলা, এক চিলতে বারান্দা-কাম- রসুইখানায় কাঁধ উঁচু থালায় ছোটো ছোটো বেগুন ভাজা কড়াই থেকে তুলে রাখছিলেন। পিঁড়ির কাছে একটা জাম-বাটিতে কাঁচা অনাজ ডুমো করে কাটা। বেগুনের পালা শেষে, তাদের কড়াইয়ে চড়ার অপেক্ষা।

জায়গাটা ফুলবাগান মেট্রো স্টেশনের গা ঘেঁষে। বড়ো রাস্তার উপর, গ্রীকদের সমাধিক্ষেত্র, শহর কলকাতার অবহেলিত ইতিহাস।

আমরা এসেছি বসন্তবাবুর খোঁজে। নামটি শুধু জেনেছি তাঁর। চেহারা-অবয়ব জানা নেই। চারিপাশে তাঁর উপস্থিতিও টের পাচ্ছি না।

আমরা যাঁরা জীবিত মানুষ, যাঁদের বুকের মাঝে যন্তরখানা এখনও ধুকপুক করে নিয়মিত, আমাদের যত্ন নেওয়ার জন্য, খোঁজখবর নেওয়ার জন্য তো আমাদের প্রিয়জনেরা আছেন।

কিন্তু বসন্তবাবু যত্ন নেন মৃতদের। বসন্তবাবু, এই গোরস্থানের কেয়ারটেকার।

অতঃপর, বেগুনেরা তেল-চুকচুকে হয়ে উঠছিল যাঁর হাত-যশে, তাঁকে জিজ্ঞেস করেই ঢুকে পড়লাম গোরস্থানে।

একেবারেই ছোটো সমাধিক্ষেত্র। মেরে-কেটে গোটা পঁচিশ গোর আছে।

সবে দু-পা ভিতরে ঢুকে একটা দুটো গোর ঘুরে দেখতে শুরু করেছি, এমন সময় এক প্রৌঢ় একেবারে রে রে করে উঠলেন। ভিতরে ঢোকা যাবে না কোনোমতে। আর ছবি তোলা যেন মহাপাপ। ইনিই বসন্তবাবু, যাঁর বেগুন ভাজার গন্ধে গোরস্থান ম-ম করে, ওনার স্বামী। ভদ্রলোকের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলাম, ডান হাতে নিজ নামের উল্কি থেকে।

গোরস্থানে এমন অভিজ্ঞতা আমার নতুন নয়। এসব পরিস্থিতি কাটিয়ে দেওয়ার কিছু টোটকাও জানা আছে। সব জায়গায় তা কাজে না এলেও, কিছু ক্ষেত্রে কাজ হয়। তবে, কথায় আছে, চালাকির দ্বারা নাকি মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি সৎ থাকে, তবে এক আধটু চালাকিতে ক্ষতি-বিশেষ নেই। বসন্তবাবুর সঙ্গে আলাপ জমাতে একটু চালাকিই করেছিলাম বটে। তারপর গোরস্থানে চরে বেড়াতে কোনও অসুবিধা হয়নি। বাইরের কঠিন মানুষটির মন বড়ো সরল।

এই হেমন্তেই বসন্তবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। চাকরিতে বহাল আছেন পৈতৃক সূত্রে, তাও নয়-নয় করে পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেল চাকরি জীবনের। গোরস্থান চত্বরের ভিতরেই দুটো ছোটো ঘরে স্ত্রীকে নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিলেন। মাইনে পত্তর হয় গ্রীক চার্চ থেকেই। তবে যা পান, তাতে সম্ভবত পোষায় না, তাই শুনেছি বিকেলের পর নাকি তেলেভাজার দোকানও দিয়েছেন। যদিও এ কথা উনি আমায় নিজের মুখে বলেননি। এত ছোট্ট গোরস্থানে আলাদা করে মালির ব্যবস্থা নেই। বসন্তবাবুকেই সামলাতে হয় সবদিক। ফুলবাগানের এই এলাকাটা নিচু এলাকা। বর্ষার সময় গোরস্থানে জলমগ্ন হয় সমাধিক্ষেত্র। সে সময় বসন্তবাবুর ঝক্কির শেষ নেই। বসন্তবাবুর কল্যাণেই কলকাতা গবেষকদের উৎসাহ বহির্ভূত এ সমাধিক্ষেত্র বর্তে আছে। সমাধিক্ষেত্রের মধ্যেই ছোট্ট একটা চার্চ-পোস্ট কার্ডের ছবির মতো সুন্দর। সেটিও প্রতি সকালে ধোয়া মোছা করে ঝকঝকে করে রাখেন বসন্তবাবু।

ছেলে, এ পেশায় আসেনি। মিডিয়া হাউসে চাকরি করে। ছুটির দিনে ছোট্ট নাতনি, ঠাকুরদা- ঠাকুমাকে সঙ্গ দেয়, গোরস্থানের মধ্যিখানের চৌবাচ্চায় মাছেদের খাবার দেয়, গল্প করে। আর আছে, এক পোষ্য, ভরদুপুরে সে ঘুম ভেঙে উঠলে, বসন্তবাবুর নাতনিটি তার মুখে পেস্ট মাখানো ব্রাশ গুঁজে দেয়।

ডাক্তারবাবুর পাইলট - স্বাতী দাস

আঁতঘরার গঞ্জ-বাজারে মোট তিনজন ডাক্তারবাবু ছিলেন—বিপুল ডাক্তার, উপেন ডাক্তার, বিপিন ডাক্তার। তিন ডাক্তার তিন ধারার। বিপুল ডাক্তার ছিলেন সেকালের এল এম এফ পাশ, বিপিন ডাক্তার ছিলেন এল এম পি আর উপেন ডাক্তারের ঘরের বাইরে একটা কালো রঙের কাঠের টুকরোয় সাদা রঙ দিয়ে ঈষৎ আঁকাবাঁকা হরফে লেখা থাকত আর এম পি। এর কোনোটার মানেই ঐ জনপদের কেউ বুঝত বলে মনে হয় না। এসব বোঝা না বোঝায় কারোরই কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। আঁতঘরার মতো গ্রামীণ জনপদগুলিতে রোগ-রুগি-ডাক্তার—সকলেই দিব্যি সহাবস্থানে ছিল।

আঁতঘরা গঞ্জ হলেও তার একপাশে হাতার মধ্যেই ছিল দু-দুটি রাজ্য সড়ক, আর এক পাশে কংসাবতী নদীর সবচেয়ে চওড়া খাত। কাছাকাছি দু-চারটি শহরের সড়কবাহিত ও নদীবাহিত সমস্ত মাল আঁতঘরার সড়কের মোড়ে বা নদীর ঘাটে খালাস করা হতো। মনুষ্যচালিত যানে চেপে সেগুলি যেত কাছাকাছি জনপদগুলিতে। নদীর ধারের জায়গাটার নামই ছিল গোলাবাজার। এখানে বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের মালের গোলা বা গুদাম ছিল। ফলে আঁতঘরার গঞ্জবাজারে লোকের আনাগোনার অভাব ছিল না। সেই সঙ্গে দেশে তখনও অভাব ছিল না ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া, ডায়েরিয়া, পাঁচড়া, এলার্জি, হাঁপানি, চর্মরোগ বা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো নানাবিধ জ্বরজ্বারির। তখন এই ধরনের জনপদগুলিতে রাজকীয় রোগ হিসেবে ব্রঙ্কাইটিস আর নিউমোনিয়ার নামও খুব শোনা যেত।

বিপুল ডাক্তারের বিপুল প্র্যাকটিস একা-হাতে সামলাতো আমাদের সর্বজনপ্রিয় ছুটকুদা। কিন্তু একা ছুটকুদাই কম্পাউন্ডার ছিল না, এই গঞ্জে তিন ডাক্তারবাবুর তিনজন কম্পাউন্ডার। ছিলেন উপেন ডাক্তারের কম্পাউন্ডার বুড়ো সুদাম খ্যাপা, এমন-কী যে বিপিন ডাক্তারের সকালে-বিকেলে দশটার বেশি রুগি হতো না— সেই বিপিন ডাক্তারেরও একজন কম্পাউন্ডার ছিলেন, ফটিকবাবু। বিপিন ডাক্তারের কম্পাউন্ডার পোষার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু গঞ্জের অন্য-দুই ডাক্তারের কম্পাউন্ডার থাকায় মান রক্ষার দায়ে তাঁকেও ফটিকবাবুকে রাখতে হয়েছিল। ফটিকবাবু দুবেলা বিপিন ডাক্তারের বাড়িতে খেতেন, বিপিন ডাক্তারের গরু-বাছুর-গোয়ালঘর দেখাশোনা করতেন, বাজারের পাশে যে সাপ্তাহিক হাট ছিল প্রত্যেক বিষ্যুদ্বার সেই হাট ভাঙার মুখে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মনোরমার করে দেওয়া লিস্টি-অনুযায়ী অবিশ্বাস্য কম দামে গার্হস্থ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতেন। অন্য দিকে উপেন ডাক্তারের কম্পাউন্ডার সুদাম ঘোষের অনেক বয়স হয়েছিল। ডাক্তারবাবুর রোগীঘরের এককোণে ভাঙাচোরা আলমারির আড়াল দেওয়া জায়গায় ক্ষীণ আলোয় মোটা কাচের চশমাওয়ালা চোখ কুঁচকে তিনি ওষুধ বানাতেন। লোকে বলত– ‘সুদাম খ্যাপার বানানো ওষুধের জোর আছে।’

ওষুধ-টষুধ পরের কথা আসলে সুদাম ঘোষকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কারণে গঞ্জের মানুষজন পছন্দ করতেন। তিনি কথা বলতেন কম, হাসতেন আরও কম। কিন্তু এই মানুষটাই রাত্রি ন-টার পরে বাজারের শূন্য-চালায় কুপির আলোয় সঙ্গীসাথী নিয়ে যখন নিত্যি বাউল গানের আসর বসাতেন, তখন একতারা, দোতারা, খোল-পাখোয়াজ, ঢোল, ঘুঙুর, মন্দিরা, গাবগুবাগুবের সমবেত বাদন ছাড়িয়ে সুদাম ঘোষের উদাত্ত, তীক্ষ্ণ কণ্ঠ পেরিয়ে যেত গ্রামের উদলা মাঠ, কংসাবতীর জল-ছুঁয়ে তা নদীর ওপারের পল্লীকেও আবিষ্ট করে তুলত। সুদাম ঘোষের থেকে তাঁর নাম সুদাম ক্ষ্যাপা হয়েছিল এই বাউল গানের কল্যাণেই। তাঁকে অনেকেই সাধকের কোঠায় ফেলে শ্রদ্ধা করত। ফলে সুদাম খ্যাপার হাতে তৈরি ওষুধ নেবে বলেই তারা উপেনবাবুর মতো ‘চিপা’ ডাক্তারের কাছে আসত, তাদের একাংশের ধারণা ছিল– সুদাম খ্যাপার হাতের ওষুধের সঙ্গে মুফতে কিছুটা ঈশ্বরের আশীর্বাদও পাওয়া যায়।

আসলে সেকালে কম্পাউন্ডারেরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুদের থেকেও জনসমাজে বেশি পরিচিত ছিলেন, তাঁদের সম্মানও ছিল খুব। সকলেরই বিশ্বাস ছিল— ডাক্তারবাবুদের মতো তাঁরাও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক খবর জানেন। এই বিশ্বাস খুব একটা অমূলক ছিল, তা বলা যায় না। কেননা, শহরের প্রত্যেকটি ওষুধের দোকানে তখন একজন করে কম্পাউন্ডার থাকতেনই। এবং শহরের অধিকাংশ কম্পাউন্ডারবাবুই ছিলেন রীতিমতো পাশ করা এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত কেমিস্ট। তাঁদের একটি সইয়ের মূল্য ছিল। শহরের ওষুধ ব্যবসায়ীদের কাছে এঁদের চাহিদা ও কদর ছিল খুব। অন্যদিকে একজন ব্যস্ত চিকিৎসক একজন দক্ষ কম্পাউন্ডারের মূল্য বুঝতেন।

আঁতঘরার তিনজন কম্পাউন্ডারের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা ছিল। তাঁরা পাশ-করা ছিলেন না। রসায়নও তাঁরা জানতেন না। তাঁরা জানতেন সাধারণ ও প্রচলিত রোগে ব্যবহৃত ওষুধপত্রের নাম, এবং তার সহজ মিশ্রণ-পদ্ধতি। ডাক্তারবাবুরাই তাঁদের শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতেন। পরে কাজ করতে করতে, রোগ-রুগি দেখতে দেখতে, ওষুধ ঘাঁটতে ঘাঁটতে তাঁদেরও বিস্তর অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

লেখালেখির শিল্পীরা - সমরজিৎ দাস

'দিন-কয়েক পর থেকেই অদ্ভুত এক যাত্রা শুরু হলো সুমনের। দু-দিন আগেই এমন জীবনের কোনো প্রকল্পনা তাঁর নিরালম্ব-শূন্যতায় বেপথু হাওয়া হয়েও প্রবেশ করেনি।

হাটতলা পেরিয়ে খানিক এগিয়ে তেঁতুলতলা মোড়ে গোপাল বাড়ুজ্যের শালার বাড়িতে একটা ঘর নিয়ে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হলো। সুধাময় আর তাঁর নবলব্ধ বন্ধুরাই চৌকি-বিছানা, মশারি-বালিশ, লেপ-কাঁথা প্রয়োজনীয় চায়ের সরঞ্জামের ইন্তেজাম করে ফেললেন। দোকানের ফাঁকে ফাঁকে সুধাময় তাঁকে সদরে নিয়ে গিয়ে রং-তুলি ইতি-ইত্যাদি কিনে দিল। আড্ডাড়ুদের মধ্যে কাঠমিস্ত্রি ছিল খোকন শেখ। সে-ও সাইন বোর্ড নির্মাণে তাঁর সঙ্গে লেগে গেল। সদর থেকে এক-টুকরো ভালো ও মোটা টিন এনে গোপাল বাড়ুজ্যের বাড়ির পুরোনো কাঠ থেকে বাটাম বের করে তাই দিয়ে বাঁধিয়ে সাইনবোর্ড তৈরি হয়ে গেল। তার ওপরে হালকা ক্রিম কালার লাগিয়ে তার ওপর ডার্ক-ট্যান রঙে পুরোনো পুঁথির হরফে লেখা হলো 'রাধাকৃষ্ণ টেলার্স', তার তলায় বিদ্যাসাগরীয় ফেস-ফন্টে টেলার অ্যান্ড আউট ফিটার্স। তার তলায় প্রো : গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ডার্ক-ট্যানের এক-একটি শেডে এক-একটি লাইন। সঙ্গে ডানদিকের কোণায় শ্রীকৃষ্ণের শিখীপুচ্ছ আর রাধার নূপুরের প্রতীকী সাইন! দু-তিন দিনের মধ্যেই খোকন শেখ লোহার কড়া আর ক্লিপ টিপ দিয়ে দোকানের বাহির-বাগে টাঙিয়ে দিল সেই বোর্ড।

গোটা গঞ্জে সত্যিই 'রাধাকৃষ্ণ টেলার্স'-এর নাম একেবারে ফেটে গেল।

প্রথমে গোপাল বাড়ুজ্যে আর গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে একটু খটমট বেঁধেছিল, পরে সেটা জলের মতো হয়ে গেল সাইনবোর্ডে রাধাকৃষ্ণ টেলার্স আর গোপাল বাড়ুজ্যের দোকান দুটোই থাকল। তার সঙ্গে শিখীপুচ্ছ আর নূপুর একবারে হিট করে গেল।

রেলবাজারের ব্যাপারি থেকে শুরু করে গঞ্জের দোকানদারেরা ঘুরে-ফিরে সাইনবোর্ড দেখে গেল, স্থানীয় মানুষও সাইনবোর্ডওয়ালা দর্জির দোকান দেখে অবাক!

এই কাজের জন্য গোপাল বাড়ুজ্যে সুমনকে দিলেন সাজ-সরঞ্জামের দাম ছাড়াও একশো টাকা নগদ দক্ষিণা। সে-সময় ও তাঁর অবস্থার বিচারে একশো টাকা বড়ো কম ছিল না। তিনি নিতে চাননি, কিন্তু গোপাল বাড়ুজ্যে ছাড়েননি।

এই হলো শুরু।

বাবু লালার নাতি তিনু পোদ্দারের দোকানে এতকাল মজুত ও মূল্য তালিকা ছোটো ব্ল্যাকবোর্ড আর শ্লেটে চক দিয়ে লিখেই চলে গেছে, এবার তিনু পোদ্দার সুমনকে দিয়ে কালোর ওপর সাদা রঙ দিয়ে খোপ-কাটা দুটো বোর্ড করিয়ে নিলেন। কাঠের লম্বা পাটার চারপাশে খোকন শেখের হাতে সরু ওভাল-টপ বাটামের বর্ডার একেবারে হিট করে গেল। অভিজ্ঞতা থেকে পরে সুমন এম আর ডিলার বা অখিল মণ্ডলের রেশন দোকানের প্রাইস লিস্ট আর স্টক-বোর্ড বানাবার সময় এমন বর্ডারের জন্য সূর্যি লেটের ফটো-বাঁধাইয়ের দোকান থেকে ফ্রেমের রেডিমেড বাটাম আনিয়ে নিলেন।

এবার সাহা সু হাউজ, মা তারা বস্ত্রালয় থেকে শুরু করে কালীমাতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার পর্যন্ত সকলেই সাইনবোর্ড লেখাতে শুরু করে দিলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই গঞ্জ-বাজারের, দোকানপাটের চেহারা বদলে গেল। এমন-কী রেল লাইনের পুবপারে বিস্তীর্ণ মাঠটার শেষে ধোঁয়া ধোঁয়া যে ছোট্ট খুদ্দক টিলাটা দেখা যায়, তার কাছের ইতস্তত পাথরের টুকরো-ছড়ানো মাঠটায় জানুয়ারির কড়া- শীতে যে পীরবাবার মেলা বসে তার বিজ্ঞাপনের জন্য মেলার মুরুব্বিরা দশটা কাপড়ের ব্যানার তৈরি করে নিয়ে গেলেন। বাড়ির নেমপ্লেট, ইস্কুলের প্রাক্তন হেডমাস্টারমশাইদের নামের তালিকা- সম্বলিত অনার-বোর্ড, রাজ্য সড়কে বাস স্টপেজের কাছে সারি সারি হোটেলের সাইনবোর্ড থেকে মেনুবোর্ড, লেটার বক্স-অজস্র অর্ডার আসতে লাগলো।

এত কাজ সামলানোর জন্য সুমনের দুটি সহকারিও জুটে গেল। এরা ভালো অক্ষরশিল্পী, ভোটের সময় বা জনগণকে আন্দোলনের খবর দিতে মাটির হাঁড়িতে গুঁড়ো শিরীষের আঠা দিয়ে ব্লু, এলা মাটি, কিংবা ইদানিংকালে ফ্লুরোসেন্ট রঙ গুলে দেওয়াল লেখে। এরা অ্যামেচার, বামদলের কর্মী।

কাজের চাপ, রোজগারের ধারাবাহিকতা, নতুন কিছু করার উত্তেজনায় সুমনের ভেতরে যে দ্বিধা কাজ করছিল তা অপসৃত হলো। এর মধ্যেই প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন তিনি। খোকন শেখের সহায়তায় কাঠের অক্ষর দিয়ে বোর্ড বানালেন, মিষ্টির দোকানের শো-কেসের গায়ে কিংবা কাপড়ের দোকানের কাউন্টারের সামনের দিকে কাঁচের গায়ে বিবিধ আকর্ষণীয় উজ্জ্বল রঙ দিয়ে উইন্ডো রাইটিং করে দিলেন, বয়েজ আর গার্লস ইস্কুলের গেটের ওপর লোহার শিট দিয়ে অর্ধ-ডিম্বাকৃতি বোর্ড বানিয়ে তাতে পালিশ-করা পিতলের পাতকে বক্স-অক্ষরে রূপ দিয়ে ইস্কুলের নাম লিখে দিলেন।

পাথরে, কাঠে, পিতলের পাতে, টিনে, লোহা বা জি-আই শিটে, করোগেট শিটের সাইনবোর্ড বানালেন তিনি। শুধু নিত্য-নতুন উপকরণ ব্যবহারই নয়, নানা ছাঁদের অক্ষর লিখে তিনি একেবারে তাক লাগিয়ে দিলেন।

এখানে যদি উপকরণ সংগ্রহের এবং কারিগর পাওয়ার সুবিধা থাকত তবে তিনি আরও বৈচিত্র্যের চর্চা করতে পারতেন। আর্ট কলেজে পড়ার সময় এসবের চর্চা কিঞ্চিৎ করতে হয়েছিল প্রথমে দায়ে পড়ে, পরে নিজের আগ্রহ থেকেও জান-পহেচান বেড়েছিল অনেকটা।

তাছাড়া সাইনের, সাইনবোর্ডের বৈচিত্র্যের, বিভিন্নতার বা প্রকারের তো সীমা নেই। তেমনভাবে দেখতে গেলে লিখিত বর্ণ ব্যবহারের আগেই মানুষ চিহ্ন বা সাইন ব্যবহার করতে শুরু করেছিল, গুহাচিত্রকে তেমনই ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবপ্রকাশক ভাষ্য বা জ্ঞাপন বলে মনে করা যেতে পারে। বিশেষ কিছু জ্ঞাপনের জন্যও একদা এসব চিত্রভাষ্য সৃজিত হয়েছিল। উত্তরকালে কবে যে এই বিশেষভাবে জ্ঞাপিত ভাষ্যের সারল্য বিজ্ঞাপনের রূপ নিয়ে মুনাফার কালিমাকলুষের সঙ্গে বিজড়িত ও বিজারিত হয়ে গেল, সে ইতিহাসের দিনক্ষণের হিসেব পাওয়া যাবে না!'

-

₹460.00

₹480.00 -

₹513.00

₹540.00 -

₹308.00

₹320.00 -

₹690.00

₹720.00 -

₹529.00

₹560.00

সংশ্লিষ্ট বই

বই সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা (0)

প্রবেশ করুন বা রেজিস্টার করুনআপনার প্রশ্ন পাঠানোর জন্য

অন্যান্য প্রশ্নাবলী

কেউ এখনো কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেননি

-

₹460.00

₹480.00 -

₹513.00

₹540.00 -

₹308.00

₹320.00 -

₹690.00

₹720.00 -

₹529.00

₹560.00